从“群山峰小”到“群峰竞秀”

一城之实力,在乎经济之繁荣;经济之繁荣,在乎产业之雄厚。

地级威海市成立以来,特别是市第十四次党代会以来,全市上下牢牢把握工业在全局发展中的基础性地位,致力产业转型提升、集群发展,打造出具有较强竞争力的特色产业体系,积蓄起争当全省“走在前列”排头兵的强大动力。

产业为基,挺起跨越发展的坚实脊梁——到2016年末,全市各类工业企业达到2万多家,较1987年增长19.8倍;规模以上工业企业有1778家,实现产值7076.47亿元

如果把历史的镜头拉长,我们可以看到,在30年发展历程的每个发展阶段,威海人对产业转型升级的迫切需求从未改变。

威海市润通橡胶有限公司董事长于国章至今还记得,1991年天然胶要论块买、EⅤA材料论袋买的辛酸。这样一个曾濒临倒闭的企业,而今,其自主品牌“文峰”内胎年产1000多万条,畅销国内外。

结合威海不同阶段性特征和任务,历届市委、市政府始终把发展作为第一要务,千方百计推动产业升级,不断壮大特色产业,打造产业集群。

1987年到1994年,我市把扩大对外开放当作促进经济发展的撬动点,不断加快对外开放步伐。当时威海在外贸舞台上扮演着“二传手”的角色,花生、对虾等农产品成为出口的主要产品,农村乡镇企业得到了迅速发展。

1995年到2002年是改革开放取得重大突破并逐步深入的阶段,经济高位回稳,且保持较快增长,全市经济实现了由旧经济体制向新经济体制的过渡。

2003年到2007年间,我市坚持科学发展、和谐发展、率先发展,积极融入半岛城市经济圈、打造威海蓝色经济区,推动经济由“快”字当头向又好又快发展。

受国际金融危机影响,2008年以后,全市经济增长速度稳中趋缓,经济结构逐步优化,经济发展进入新常态。

可以说,每一个战略选择,都凝聚着高瞻远瞩的远大目光;每一次发展跨越,都蕴含着科学决策的真知灼见。

产业兴,则城市兴;产业强,则城市强。

2012年,新一届市委、市政府高瞻远瞩,审时度势,对全市发展实际进行深入调研分析,给出了明确答案:产业强市,转型升级。

▲威高工业园

市第十四次党代会绘就了全市经济发展的清晰“路线图”:立足于规模扩张、结构提升、要素优化,一产抓特色促跨越,二三产抓结构上规模,在振兴二产的基础上,实现更高层次的三次产业协调发展。

这是实现稳中求进、转型跨越的战略航向;这是拼抢新一轮发展先机,实现现代化幸福威海建设新跨越的必由之路。

《加快发展三大战略性新兴产业集群和加快四大传统产业集群转型升级指导意见》《关于促进工业转型升级加快发展的若干意见》《关于进一步支持小型微型企业健康发展的实施意见》纷纷出台,擂响了全市产业发展的战鼓。

放眼生机勃发的威海,加快推进产业强市的滚滚热潮,勾画出我市日益坚实的产业发展脊梁。

数据显示,到2016年末,全市各类工业企业达到2万多家,较1987年增长19.8倍;其中,规模以上工业企业有1778家,实现产值7076.47亿元。

发展是第一要务,坚持既定战略不动摇。这一鲜明的旗帜,指引着威海在产业发展道路上开疆拓土,加速超越,走在前列。

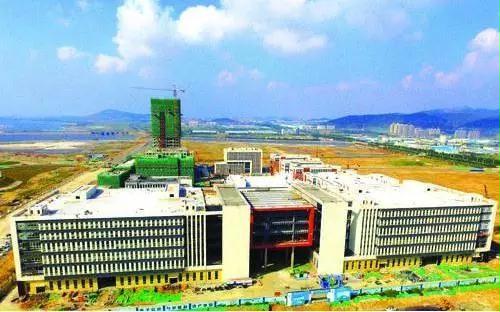

▲建设中的双岛湾科技城产业园区

今年4月,李克强总理来山东考察,其中一站就是威海。

在这次考察中,总理强调山东要实现突起,为全国新旧动能转换发挥关键性作用,为全国南北发展格局做好支撑。随后,省委、省政府决定在全省实施新旧动能转换重大工程。

按照省委的部署要求,全市上下紧紧抓住新旧动能转换这个“牛鼻子”,牢牢抓住供给侧结构性改革这条主线,把加快新旧动能转换作为统领经济发展的重大工程,坚持世界眼光、国际标准、山东优势,以新旧动能的迭代更替,推动产业向中高端迈进,促进经济转型升级提质增效,在全省发展中“争当排头兵”。

今年3月,市第十五次党代会提出深入实施“产业强市、工业带动、突破发展服务业”战略,“突出转型提升,振兴实体经济,推动产业向高端化、集群化方向发展”和“强化创新引领,拓展发展空间,充分激发和形成发展新动能”发展举措,与省里加快新旧动能转换的部署要求高度契合。

为全力做好新旧动能转换工作,我市第一时间研究通过了威海市新旧动能转换重大工程工作思路和近期工作方案,成立了新旧动能转换重大工程战略规划领导小组,并在全省率先编制了《威海市新旧动能转换重大工程总体方案》。

当前,围绕蓝色创新城市、医疗健康城市、高端智慧城市、时尚创意城市的目标,全市上下积极转变思想观念、发展模式和工作方式,推动各项工作提速增效、创新突破,朝着产业智慧化、智慧产业化、跨界融合化、品牌高端化的方向提速前行,努力争当全省“走在前列”排头兵。

转型升级,驱动动能转换的强劲引擎——产业结构持续优化,今年上半年,三次产业结构比例达到3.1:46.0:50.9,服务业增加值增长11.6%

盘点威海经济发展“成色”,不难发现,近5年来,“产业强市 工业带动 突破发展服务业”这一战略部署,正转化为实实在在的成果,奏出威海产业高效高质高端发展的历史强音。

经济新常态下,低端低质低效企业举步维艰,既面临刮骨疗毒的暂时阵痛,又面临涅槃重生的广阔前景,实体经济转调升级势在必行。

针对三次产业融合互动的方向和趋势,我市牢牢把握工业在全局发展中的基础性地位,致力于产业转型提升、集群发展,具有较强竞争力的特色产业体系日趋完善。

迪尚集团从一张桌子代工服装起步,向自主设计生产转型,通过“互联网+”实现个性化订制,成为年出口额15亿美元的跨国集团,凭借新的技术、新的业态、新的模式、新的动能,在纺织服装这一传统产业领域挖出了金矿。集团创造性提出的“DDM——数字化设计制造”概念,被李克强总理评价为“平地起惊雷”。

▲迪尚集团工人在车间加工服饰。

“再传统的产业,也有创新的潜力。”靠着这股子不服输的劲儿,威力工具集团从贴牌生产的小企业成长为行业内的“小巨人”,每年至少会有20个专利产品问世,真正实现了用产品质量性能牢牢掌握手动工具市场的话语权。

以水产品加工为主的农副食品加工业产值率先突破1000亿元大关,占全市规模以上工业总产值的21.2%。

橡胶制品在业内独树一帜,三角轮胎挺立于中国子午胎科技与制造高地,在国际轮胎行业的品牌影响力不断增强。

▲三角轮胎自动化车间里下线后的轮胎

扩大总量与提质增效并重,传统产业改造与新兴产业培育双轮驱动。在做优传统产业的同时,我市战略新兴产业发展步履铿锵、快速膨胀。特别是以新一代信息技术与制造技术深度融合为特征的智能制造模式,正在引发新一轮制造业变革。

信息化、智能化为产业发展插上了腾飞的翅膀。目前,天润曲轴、三角集团、拓展纤维入选山东省智能制造示范项目,威达机械入选国家智能制造试点示范项目。

万丰镁业将轻量化轮毂送进了宝马、法拉利、杜卡迪、哈雷等世界顶级企业的大门,并将轻量化配件材料送上中国高铁……

▲万丰镁业轮毂生产车间里,工人在检测产品

“智”造出新,企业产品也不断向产业链、价值链中高端迈进,工业机器人、3D打印、智能制造、智能电网、新材料、新能源汽车……一股经济新生力量在技术创新和政策驱动下孕育成长,“威海制造”向着“威海智造”加速转型。

近年来,随着现代服务业的发展壮大,集群优势逐渐显现。

11.6%!今年上半年,服务业增加值创2014年以来最高增速。服务业作为经济发展新引擎的地位愈发突出。

发展现代服务业,威海有自己的“跑道”——实施生产性服务业与生活性服务业并重战略,并通过加快构筑“一核突破、两极驱动、三带并进”的服务业空间发展新格局,引导不同服务行业有序集中,推动同类服务企业集聚发展。

全市外贸正向着“优进优出”转变。1990年,威海港在全国率先开通了至韩国的班轮航线,并发展成为全国对韩运输最便捷、航班最密集的港口之一。9月15日,海铁联运中欧班列(威海港—杜伊斯堡港)发车开行,形成了一条以威海为枢纽,对内通达全国9省,对外东接日韩、西连中亚和欧洲的海铁联运快速通道,更加突出了威海“一带一路”关键节点城市的地位,为我市开启了新的合作之门、发展之路。

市第十五次党代会将“加快推进三次产业、产业与互联网、产业与城市化的深度融合”作为振兴实体经济的重要举措,不断培育新兴产业,发展新经济新业态新模式。

着眼打破“制造”与“服务”的界限,我市把制造业基地、研发基地、物流基地、服务基地统筹考虑、一并推进,以国家服务贸易创新发展试点为引领,推动全域旅游、医疗健康、金融等现代服务业快速发展,并获批国家全域旅游示范城市、全国健康城市试点、国家信息惠民试点城市。

传统产业加速脱胎换骨,战略新兴产业快速膨胀,服务业撑起经济的半壁江山,威海三次产业迈出更加协调快速的发展步伐。今年上半年,三次产业结构比例达到3.1:46.0:50.9。

集群发展,聚起“走在前列”强大动力——2016年,全市十大产业集群实现主营业务收入6047.7亿元,占规模以上工业的比重达到89%,有力支撑了工业整体持续稳定发展

从无到有,从小到大,从弱到强,产业集群已经成为全市区域经济的增长极、转型升级的突破口、招商引资的主平台、转移就业的主渠道、改革创新的示范区。

8月15日,威海亿和控股OA项目正式签约,未来将形成500万套打印机的配套能力。“之所以选择投资威海,是因为这里产业集聚、平台汇集,可以为企业发展提供国家级的产业和技术支撑。”亿和精密工业控股有限公司董事局主席张杰对着镜头,面向全球发声。

集优集聚,破译出产业升级的密码。我市牢牢把握工业在全局发展中的基础性地位,组织实施产业集群“3+4+3”发展战略,逐步形成了以海洋生物、智能装备、物联网三大未来产业为方向,以新信息、新医药与医疗器械、新材料及制品三大战略性新兴产业为先导,以机械制造、食品加工、运输设备、纺织服装四大传统优势产业为支柱的产业体系。

目前,威海是全国最大的医疗器械、高端轮胎、智能终端及打印设备、海洋食品、空港设备、高档渔具和地毯生产基地,被授予首个国家碳纤维及符合材料产业基地、首批国家船舶出口基地等称号。

动能转换是一项系统工程,靠单个发展主体,难以攥指成拳,必须加强规划引领,促进系统集成。

对此,我市强化园区引领作用,全力搭建新旧动能转换载体,以提升自主创新能力、促进产业链垂直整合为着力点,强化产业集群发展、服务集聚配套,加快推进医疗器械与生物医药产业园、碳纤维产业园、电子信息与智能制造产业园、软件和服务外包产业园、海洋高新技术产业园五大高端园区建设,引领我市高端制造业和战略性新兴产业逐浪前行。

当前,“产业强市、工业带动、突破发展服务业”战略已在全市上下形成共识,产业提质量、提效益、提能力、提竞争力成效明显,“威海产品”逐步实现了向“威海品牌”的华丽转身。

当全国人民都在为建军90周年阅兵而热血澎湃之时,三角轮胎全体员工内心涌动着独属于自己的骄傲:阅兵中的6个方队配套了三角军用(含警用)特种子午线轮胎,还有一些方队装配了三角越野载重子午线轮胎。

能成为国内军用、警用特种车配套轮胎供应商,三角轮胎的产品和品牌实力不言而喻。

不仅是三角轮胎,我市一大批企业的主打产品在国内、国际市场上创造了不俗的成绩,他们练得一手手“独门绝技”,拥有一块块叫得响的牌子——

威高集团靠过硬技术和产品,作出了“企业技术和附加值高,才能威风八面”的现实注解:集团生产的医疗器械和药品共有500多种、8万多个规格,高技术含量和高附加值产品达80%以上;企业建立的透析中心采用自主生产的整套血透设备,将单次治疗费用降低1/3。

▲威高骨科产业集团人工关节现代化生产车间

新北洋公司的智能快件柜整机产品,与中国邮政、顺丰、京东等多家快递公司建立了合作关系,部分智能终端产品已进入欧美发达国家市场。

广泰空港的电源车、气源车、牵引车和平台车等空港地面设备,覆盖国内60%的机场航站楼,并打入世界60多个国家和地区,稳坐“国内空港地面设备及专用装备研发与制造行业”的头把交椅。

▲广泰空港的工作人员在加紧生产

还有拓展纤维、光威复材的碳纤维及制品,泰祥的海洋食品,山花集团、海马集团的地毯……随着产业规模不断壮大,产业层次不断提升,我市优势产品核心集散地正在强势隆起。

通过大力实施品牌和质量强市战略,开展质量提升行动,推进内外销产品同线同标同质,我市产品品牌实现了“从无到有”“从有到优”的跨越。

截至2016年,我市拥有19个中国名牌产品和240个山东名牌产品;先后分别主持或参与制修订国际标准、国家标准、行业标准共600余项,牢牢掌握行业话语权。

在振兴实体经济过程中,我市涌现出了一大批崇尚创新、追求卓越的优秀企业家,他们率先摆脱传统思维方式束缚,带领企业迅速崛起。

1987年,陈学利带领一帮人走上创业路,而今,他依然奔走在创新一线,“研发成功了奖励专家,失败了企业买单 ”的胸怀与魄力,让威高稳居行业龙头地位。

1993年,王德军在“无资金、无厂房、无产品”的窘境下踏上了创业征程。20多年后,迪沙药业形成了七大产业基地,王德军却仍然在为突破海洋生物领域研发、进军大健康产业而起早贪黑。

三角轮胎的当家人丁玉华,40多年来靠智慧坚守,建成了工业4.0和中国制造2025模式的“智慧工厂”,打造了亚洲一流智能化高端乘用轮胎制造基地……

振兴实体经济,技术工人发挥着无可替代的作用。今年4月,首批47名“威海工匠”受表彰,平庸受罚、工匠得奖的政策环境不断优化,“不惟学历惟能力,不看文凭看本事”的理念被广泛传播,一批专业、专心、专注的专家和技术工人扎根基层专业领域,深耕细作,精益求精,用手中的技术不断擦亮“威海品牌”。

“守摊子没有前途,逆水行舟、不进则退。”

肩负争当全省“走在前列”排头兵和实现现代化幸福威海建设新跨越的使命,威海产业这艘巨轮,坚定不移地沿着“产业强市、工业带动、突破发展服务业”的航标,朝着高端化、集群化的方向乘风破浪、扬帆远航。