海陆空架起威海联通国际的金桥

交通,印证一座城市的发展脚步。

打开地级威海市建市之初的交通地图,昔日的交通困境一目了然:既无铁路,又无机场,港小路差,出行不畅。

30年辉煌巨变。如今,乘高铁、打“飞的”、坐轮船,畅享海陆空,便利的交通方式让生活在这座城市里的人倍感幸福。

海陆空发力——交通末梢今朝变通途

地级市建市之初,出行难是制约威海经济社会发展、人民群众生产生活的主要瓶颈。

筚路蓝缕,以启山林。为了在短时间内迅速打破交通瓶颈制约,威海的创业者们修铁路、建机场、拓港口、铺公路,一批重大交通项目以恢弘的气势,构筑起这座城市蝶变的瑰丽景象

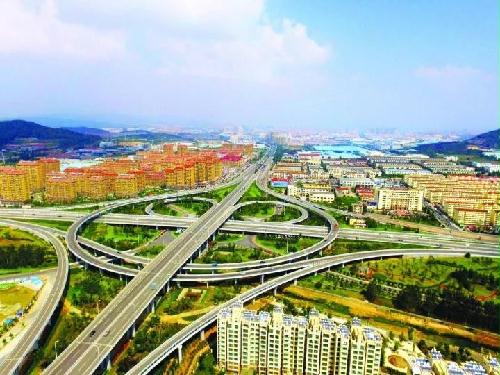

▲上世纪80年代初的统一路

▲如今的统一路

每一座立体交通的城市,都离不开铁路的重要支撑。

1990年11月28日,乳山火车站站址,隆隆的炮声宣告I级地方铁路——桃威铁路开工建设。

事非经过不知难。桃威铁路在乳山境内的区段率先开工后,当时的乳山县从领导到普通百姓齐上阵,出动劳动力几十万,驻扎在工地日夜施工。原威海市铁路局局长林华通回忆起当时的情景依然感慨万千:“这条路,凝聚着威海人的精神!”

1995年3月,桃威铁路全线正式试运营。从此,威海结束了没有铁路的历史。时隔6年,桃威铁路年客流量突破100万人次大关。

2002年10月,桃威铁路二期工程——威海站至新港区铁路专用线建成通车,海铁联运得以实现。2008年,桃威铁路年客流量突破200万人次大关。

时光飞逝,岁月如梭。

城市的发展与铁路的提档升级密不可分,威海人开始从“普速时代”向“高铁时代”跨越。

2010年,青荣城际铁路正式破土动工。期间,市领导多次实地调研、听取汇报,要求集中精力、攻坚破难,全力以赴加快工程进度。

2014年12月28日,威海人期盼了多年的青荣城铁正式通车。当天上午,在威海北站、文登东站、荣成站,每个站点都挤满了闻讯而来的市民,为威海城铁高速时代的到来欢欣鼓舞。

两年后,青荣城际铁路全线开通运营,山东半岛“同城生活”从梦想照进了现实。

对于交通末梢的威海而言,青荣城铁是一条刷新区域交通格局、加速区域一体发展的崭新纽带,更是一条打破空间阻隔、通达全国交通大网的快速通道。从此,威海彻底摆脱了交通末梢的窘境。

一条跑道可以提升上百万人次的吞吐量,一座机场可以带活一个城市。深谙此道的威海人在这条发展路径上不断探索。

地级威海市刚刚成立两个多月,威海市航空公司即组建成立,自此威海人立下大志:威海机场要成为世界一流的国际空港。

1988年7月1日15时,威海机场。随着一阵震耳的轰鸣,满载乘客的伊尔-18客机,呼啸着冲向蓝天,威海至北京首航客机起飞。威海终于告别空运空白,与首都的距离从20多个小时一下子缩短至80分钟。

1992年8月,经国务院、中央军委批准,威海机场辟为军民合用机场并进行改扩建,威海至北京、哈尔滨、重庆、济南、太原、西安航线相继开通。

打造世界一流的国际空港,仅仅依靠国内航线无法实现,必须强力开拓国际航线。

2005年3月27日,威海至韩国首尔首航的飞机腾空而起。这一国际航班的开通,将威海至韩国的交通时间由过去海上的14个小时缩短到空中的45分钟。威海机场当年旅客吞吐量首次突破20万人次,比2004年翻了一番。

2013年,威海国际机场旅客吞吐量首次突破百万大关,成为省内继青岛、济南、烟台机场后第4个旅客吞吐量超过百万的机场;航班由通航初期每周不足6班增至 2016年的189班;国内机场排名由通航初期第92位攀升至2016年的第54位。

因海而兴的威海,迫切地想打通更多的动脉,激活城市经济发展动力。威海港重任在肩。

4月19日,一个普通的日子,但对于威海港来说,却是值得铭记的一天。

这天,国务院总理李克强来到威海港,听取港口发展汇报,详细了解今年以来进出口增长情况。

“威海港要发挥区位优势,挖掘内部潜力,不仅要面向东部,还要向中西部延伸”“既要扩大出口,又要加大进口”“要不断提升港口管理水平,向国际先进港口学习”“加快港口建设,做大做强集装箱业务”……殷殷嘱托,传递了李克强总理对威海港的无限期待。

30年前,这里却是另一番景象。

1987年,急欲融入世界经济圈的地级威海市,在打开港口大门后却不得不驻足岸边:当时,整个威海只有一个对外开放港口,3个5000吨级泊位——作为全市对外经济贸易的主要通道,威海港显得太狭窄了。

只有抓好港口建设,敞开黄金口岸,威海才能在对外开放中搭上快船出海。

1988年5月4日,威海第一个万吨级码头在威海港老港区破土动工,沉睡百余年的威海港在打桩机的轰鸣声中醒来。

借助港口城市的发展机遇,1994年,大连轮船公司的“天鹅”号停靠威海港,自辽东半岛到山东半岛几千公里的陆路交通,终于为93海里的水路一夜行程所取代。

着眼于做大做强集装箱业务,威海港牵手青岛港,成立集装箱码头有限公司。同时,威海港三期、四期工程及石岛新港建设全速推进……

只有发挥港口对国民经济发展的牵引作用,沿海经济优势才能凸显出来。

2009年10月,市委、市政府确立积极实施兴港强市战略。同年,《威海港总体规划》获省政府批复同意。

以港兴市战略,让港口建设和发展步入健康加速发展的快车道。威海港成为全国首个开通陆海汽车货物运输项目的试点口岸。

2013年7月19日,威海港新港区三期、四期码头顺利通过竣工验收,正式投入运营。威海港由此成功跻身全省强港第一方阵,成为继青岛港、日照港、烟台港之后,山东省海岸线上的又一优良深水大港。

今年上半年,在港口经济下行压力加剧的大背景下,威海港集装箱完成29.1万TEU,同比增长10.2%,集装箱利润也实现两位数增长。面对国际经济大循环的滔滔商流,威海港正以其气吞四海的宏伟魄力,快速而稳健地奔向世界、奔向未来。

港口是经济的“晴雨表”,路网被看作是城市发展的动脉,关系着城市整体布局和结构。

“要致富先修路”,这条上世纪80年代的俗语,在今天又有了新的含义:对于非一线城市,不能及早谋划布局大交通,就难以直线拥抱开放与创新。

现实逼迫着威海市委、市政府于百业待兴中做出优先决策:以提高公路等级为主,迅速形成以威海为中心,联结烟台、青岛两市,贯通各县市区并向经济腹地辐射的四通八达的公路网络。

于是,青威路江家寨至九里水头段的二级汽车专用路、威海至荣成线、青威路九里水头至南黄段、烟威一级路、309国道改建工程等公路网主骨架相继开工,坑坑洼洼的“搓板路”变成了宽阔平坦的柏油路。

威乳高速公路全线贯通,构架起青、烟、威的快速通道;横跨大海2020米的长会口大桥建成通车,荣成虎山至文登长会口原来1个多小时的路程缩短为数分钟……随着几大主动脉的畅通,车流量激增,包车直达威海旅游的人数激增。

从绿皮车到“和谐号”,从一穷二白到跻身全国百万人次机场行列,从过路补给港到进入全省强港阵营……30年砥砺奋进,这座城市海陆空交通落后的瓶颈彻底成为历史。

融入世界版图——边陲小城渐成区域货运枢纽

9月19日,我市首个德国独资项目马夸特开关(威海)有限公司正式落户临港。

“威海市政府为项目落户提供了细致周到的服务,此外,高铁、国际机场、国际港口等便利的交通也是我们选择落户威海的一个关键因素。”马夸特集团首席执行官哈罗德•马夸特说。

从地级市建市之初对威海不便的交通望而却步,到如今看中威海便利的海陆空交通优势选择落户。哈罗德•马夸特的寥寥数语,背后折射的是威海从交通末端到区域枢纽的华丽蜕变。

交通枢纽集聚效应凸显,更广阔的腹地随之拓展。

9月2日,由威海至德国汉堡的中欧班列,满载装有汽车配件、电子产品的34个标准集装箱,在文登火车站发车,经内蒙古二连浩特出境,向着德国汉堡驶去。

9月15日10时18分,山东省第一列“点对点”中欧班列——海铁联运中欧班列(威海港——杜伊斯堡港),搭载着总价值750万美元货物,沿着疏港铁路从威海港口岸查验服务中心缓缓驶出,直奔德国杜伊斯堡。

今年4月19日,李克强总理视察威海港时,指示威海港要发挥区位优势,东扩西进,加大出口,增强进口。

“对于威海港来说,传统意义上的腹地概念正在被颠覆,我们不仅要当面向东北亚的中转港,也要成为辐射中西部和面向世界的中转港。”威海港集团有限公司董事长车路明认为,总理的指示,为威海港打开了新思路。

在相关部门的大力支持下,威海港将国际海运航线、港口物流平台和中欧国际铁路有效衔接,积极打造从中国最东端到欧洲的快速直达通道,对接国家“一带一路”倡议。可以说,海铁联运中欧班列(威海港——杜伊斯堡港)的开通,是威海港落实总理指示的具体举措。

交通在支撑城市空间拓展的同时,对于推进产业集聚发展同样责无旁贷。对此,威海人早有探索。

1990年9月16日,一艘5000吨级的客货滚装船犁开碧波,停靠于威海港。随后,船的左首訇然洞开,淡蓝色的集装箱鱼贯而出,这是“金桥”轮的处女航,标志着中韩之间的第一条海上航线——威海至韩国仁川线开通,中国第一个对韩国开放的窗口从此打开。

“金桥”轮通航前,威海只有3家中韩合资企业。开通3年,韩资企业已达317家。

1993年9月17日,“新金桥”轮正式投入运营,将原来的航程一下子缩短了5个小时。

当年的一条小船推动了威海乃至中国对外开放的大船,让威海迅速融入国际经济大循环,提速远航。

2010年12月21日,威海港口岸在全国率先开通了中韩陆海联运汽车货物运输通道,后来龙眼港、石岛港口岸相继开通。我市不仅是全国第一个开通中韩陆海联运的城市,也是全国唯一一个拥有三个中韩陆海联运通道的城市。

2016年5月27日,威海开通了海铁联运新通道——威海南站(威海港)至苏州西站集装箱特需班列。当年9月18日,威海南站(威海港)至广州方向的集装箱特需班列正式开通,构筑起面向东北亚,连接长三角、珠三角经济带,辐射东南亚的国际物流海铁联运大通道。

当年,由威海南海新区蓝创进出口有限公司投资的中海川公共海外仓在韩国仁川开业,这是山东省经过正式备案的在韩国设立的首个公共海外仓。不仅为中国出口企业融入境外零售体系提供了服务平台,也为韩国商品打通进入中国的“快车道”提供便利,威海的对韩桥头堡优势进一步放大。

截至2016年,全市港口共开通集装箱班轮航线15条,每周26个航班,其中,通往日本横滨、九州、关东、关西和韩国仁川、平泽、群山、釜山等地12条,通往青岛、大连、泉州等国内沿海港口3条。

这种变化同样在铁路上发生着。桃威铁路1995年3月26日开通运营,当时仅办理整车货物运输,当年完成货运量44万吨。

至2016年底,桃威铁路累计完成货运量2300多万吨。

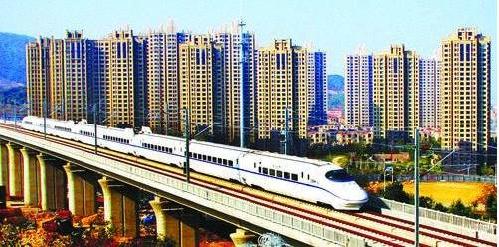

▲“和谐号”驶过环山路戚家庄路段,山东半岛“同城生活”从梦想照进了现实。

青荣城铁不仅是交通线,更是旅游线、经济线。

今年前7个月,青荣城际铁路威海段四个站累计到发452万人次,同比增长38.6%。对于旅游业而言,城铁的开通,直接带来的是游客流量的激增、旅游方式的转变和旅游格局的调整。

随着一条条黄金水道、陆地巨龙、空中走廊的延伸,昔日“舟车不便”的边陲小城,如今已融入世界经济格局的大交通版图,日益成为对外开放的贸易通道、综合运输的区域枢纽。

市域互联互通——一体化大交通驶上快车道

交通路网作为一座城市的“动脉”,带动着整个经济社会的持续快速健康发展。

畅通动脉,既要架起海陆空大通道,又要提高市域路网互联互通水平。

2012年,“加快高速公路与市域内高等级公路的联网建设,实现城市组团、重点园区、重点景区、重点镇之间的快速对接”被写入市第十四次党代会报告。

2016年12月20日,注定难忘。

这一天,建市以来投资最大、结构最复杂、施工难度最高的普通国省道改建公路项目——S201威东线田和至温泉段改建工程(环山路改扩建项目)破土动工。

为了与现有的市政道路路网相结合,全长22.602公里的改扩建项目,全线设置4座大桥,3座隧道。

心之所向,路之所达。建市以来,威海市综合交通网络布局不断优化,干线公路、铁路、航空、海运等运输方式共同构筑起对外开放、对内辐射的现代化立体交通网络。

新理念呼唤新作为。伴随“全域城市化、市域一体化”战略的深入推进,交通发展不仅要解决城市发展产生的交通需求问题,更要积极引导和促进城市空间布局的优化。

实现交通全域畅通成为威海人的新航标。

2013年6月28日,历时近3年的江家寨立交桥改建工程提前半年全线通车,威青高速、威石路、石烟线实现快速高效连接,市区南出口的通行瓶颈打通。

2014年的最后一天,省道301石烟线江家寨至双岛段通车,双岛湾科技城与里口山城市山地公园得以直线连通,并与经区、环翠区以及机场、码头相连接。

为了进一步拉近威海各区市、各板块以及城乡之间的时空距离,2015年1月份,我市出台《关于加快城乡基础设施一体化建设的实施意见》。

战略已定,勇毅笃行。“一体化”的交通框架在广袤的威海大地上全面拉开。

依托《威海市中心城区——文登区路网体系整合规划》等47项专项规划和研究课题,文登区畅海路、天润路、环海路拓宽建成通车,202省道改线工程也进入了关键阶段。

东部滨海新城3年累计完成新建或整修成大路、石家大道、金鸡大道、环海路等道路路基约82.8公里,以成大线、金鸡大道为主的“四横三纵”主干路网建设基本成形。

立足区位优势和特色资源,好运角旅游度假区积极对接东部滨海新城,重点实施成大路东拓等19条34公里道路工程。

2015年12月,荣文高速全线通车。自此,荣成告别无高速公路的历史,翻开交通大发展的新篇章。越来越多的外地游客通过这条路走进荣成,越来越多的荣成特色鲜活水产品通过这条路运出去。一进一出,活了地方经济、让荣成经济社会发展驶上了“高速路”。

区与区之间的路网陆续打通,轨道交通也从梦想照进现实。

今年7月份,《威海市城市轨道交通线网规划》通过专家组评审,包括4条主线1条支线、总长246公里的威海市城市轨道交通远景规划新鲜出炉。

《规划》中的支线,即中心城区至东部滨海新城轨道交通。

推进我市境内文莱高速公路建设,打通与荣文高速公路相接的西延快速通道;加速省道202文登绕城段、省道207乳山绕城段项目的前期立项和实施,缓解文登区和乳山市城区交通压力;启动乳山口大桥建设,争取“十三五”期间实现全市滨海公路的全面贯通和升级……

未来五年,总投资210亿元的43个高速及普通国省道项目,将瞄准中心城区、重点区域、环海环山沿线地带,化身一条条飘逸的玉带、一颗颗璀璨的明珠。

全力打通农村公路“最后一公里”,威海人不敢懈怠。

早在2003年,农村公路改造工程就在我市全面铺开,截至2016年底,全市农村公路通车里程达到5779公里,是自1995年有统计数字以来的3倍。

如今,翻开威海地图,22条国省道、7037公里公路里程,让各区市紧紧相牵,城市和乡村握手相拥。

交通一体化拉近区域间时空距离的同时,如何让人民群众增加更多幸福感获得感,是市委、市政府的根本考量。

随意问问威海人,这几年威海最大的变化是啥?“公交车”绝对是出现频率最高的关键词。

▲上世纪90年代的公交车

市区从建市之初的4条线路、13辆公交车,发展到现在的122条线路、1500多辆公交车,环保公交车比率达到100%,电子站牌中心城区覆盖比率达89%,基本实现了全覆盖……城乡公交一体化,成为威海最大的民生和民心工程。

扬帆再起航。8月4日,威海入选交通运输部“十三五”全面推进公交都市建设第一批创建城市名单,公交事业迈入新阶段。

完善内畅外联、高效便捷的综合交通体系

市委、市政府正以大手笔绘就交通大变局

赋予这座城市更鲜活的脉动