“双城联创”趟出威海经验

6月29日,威海市获批首批国家食品安全示范城市,同时被授予国家农产品质量安全市。

“双城联创”成功,全国唯一。

牌匾沉甸甸,折射出城市的荣耀,承载着百姓的心声,回应着人民群众从“吃得饱”到“吃得好”的热切期盼。

民以食为天,食以安为先。

30年来,历届市委、市政府将保障食品农产品安全作为为政之要、民生之本,牢牢抓在手上。尤其是市第十四次党代会以来,我市以食品农产品“双城联创”为抓手,创造性地开展工作,“威海模式”叫响全国;一批威海经验走在前列,全国推广;全市食品安全监管持续加强,食品质量持续改善,人民群众持续受益。

全域覆盖——为百姓守护舌尖上的安全

食品安全,关乎每个人与每个家庭的健康和福祉,更是一座城市公共卫生的根基。

从地级市建市之初,市委、市政府就把食品安全作为“第一民生”,持之不懈地抓源头管控,抓规范制定,抓主体责任,抓基层建设,抓道德养成,走出了一条特色鲜明的食品农产品安全之路。

对威海来说,30年来,食品农产品安全始终伴随着城市发展的步伐,没有一刻的忽视与放松。

作为改革开放的前沿城市,威海多元饮食文化相交织,食品农产品出口曾一度占据外贸经济的半壁江山。日韩、欧美等国家不断提高的质量门槛,也时时考验着威海的食品农产品质量。

▲外国参展商认真了解威海农产品

威海人勇于正视自身的不足与短板:部分农业种植养殖和食品加工的生产方式比较落后,食品安全标准还不够完善,监管视野还存在盲区,一些监管制度还没有完全落实,距离广大人民群众的期待还有较大的差距……食品安全工作面临着很多挑战。

食品安全,是老百姓的殷切期盼,也是现代化幸福威海建设的题中应有之义。能不能保护老百姓“菜篮子”“米袋子”和“海上粮仓”的安全,是对市委、市政府执政能力的重大考验。

市第十四次党代会响亮发声,将“加强安全生产和食品药品监管”作为全面加强社会管理创新的重要举措,通过切实保障人民群众舌尖上的安全,进一步增强人民群众的安全感、幸福感,促进社会和谐稳定。

2013年,一场席卷全国的食品药品监管体制改革,使人们对建立统一权威的食品药品监管体系格外期待。威海,也在这场改革风暴中实现了食品监管体系的上下贯通。

当年12月,市政府出台《关于改革完善全市食品药品工商质监管理体制的实施意见》,改革完善全市食品药品、工商、质监管理体制,下放管理权限,明确和强化政府责任,优化资源配置,减少监管环节,完善监管体制,严格市场监管。

次年1月,威海完成市级监管体制改革,重新组建威海市食品药品监督管理局,加挂威海市食品安全委员会办公室牌子,全面承担食品生产、流通、消费环节的安全监管和药品、医疗器械、保健食品、化妆品安全监管职责。

随后,各区、县均设立了食品药品监督管理局,建立食品药品稽查执法机构,74个镇街均设立了基层监管所……食品药品监管网络全域覆盖。

2014年,我市全面启动国家食品安全示范城市和国家农产品质量安全市“两个创建”工作,坚决落实“四个最严”“四有两责”要求,以系统化推进、标准化生产、企业化运营、过程化控制、社会化监督,打造食品、农产品安全“双安”城市。

对威海而言,“双城联创”绝不是仅仅为了多争一块牌子、多得一份荣誉,而是要以保障人民群众生命健康安全为出发点和落脚点,以更高的标准、更严的要求 抓好食品安全工作,使食品安全水平真正得到提升。

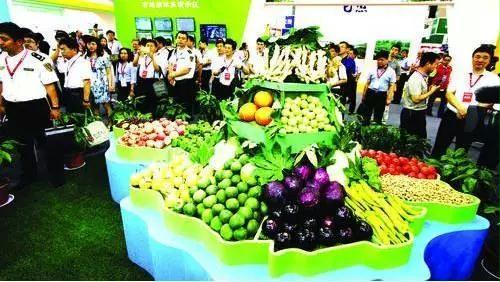

▲6月底至7月初,在北京举办的全国“双安双创”成果展,我市作为首批国家食品安全示范城市应邀参展,现场展示了创建成果

食品领域全方位的安全才是真正安全。按照“市域一体化”的思路,威海从创建之始就密织食品安全监管网,实现监管全域覆盖,无缝衔接,让阳光照耀到食品安全的每个角落。

每逢集市,临港区草庙子镇食安协管员曹景梅就会挨个食品摊点巡查,看经营人员有无食品经营证照、进货采购凭证是否齐全、肉类产品是否有检验检疫证明等,并将结果一一记录下来。

像她这样的协管员,在威海有5375名,他们分布在各个区市、乡镇、村街,分散在7个区市大网格、74个镇街中网格、2917个村居小网格中,与1200多名一线执法人员一道,开展食品安全的信息采集、政策宣传、教育培训和安全预警,切实实现了食品安全监管村有人看、镇有人管、县有人抓。

“双城联创”全域覆盖,地方政府、相关部门创建积极性也被充分调动起来。文登区、荣成市、乳山市全部入选省级食品安全先进县创建试点。

纵向到底,横向到边,全市食品安全监管机制严丝合缝。

农业、海洋与渔业、食品药品监管、畜牧兽医等部门进一步厘清监管事权,全市各区市之间实施属地管理,分级负责、权责统一,横向监管实现无缝衔接。

我市在全国首创食安、农安、公安“三安联动”工作机制,接报接警一个号码、信息共享一个平台、案件查处一支队伍,将行刑衔接拧成一股绳,让不利于食品安全的行为无所遁形。

保障投入不打折扣,威海将食品安全经费纳入市、县两级财政预算,食品安全经费投入增幅连续两年高于一般性公共预算财政收入增幅。

2015年10月,威海。在全国食品安全城市和农产品质量安全县创建工作现场会上,国务院副总理汪洋对威海“全域覆盖、全程监管、全民共建”的创建模式给予充分肯定,并评价威海食品安全工作“有亮点可看、有经验可学。”

3年来,全市上下咬定创建目标,拿出了“创则必成,战则必胜”的决心,让创建真正成为造福于民、惠及百姓的民心工程,让老百姓享受到实实在在的成果。

近3年的国家食品安全抽检显示,我市生产的食品合格率逐年上升,2016年本地产食品合格率98.6%,高于全国平均水平。

一滴水可以折射出太阳的光芒。百姓就是从生活一天天的改变中,体会到民生的温暖。

2016年,在山东省食安办委托第三方机构组织的群众满意度调查中,威海市群众食品安全满意度为81.1%。

全程监管——从农田到餐桌无缝衔接保“双安”

6月29日至7月3日,在国务院食品安全办举办的“双安双创”成果展上,一批“双城联创”的威海经验亮相京城,赢得了众多参观者的赞赏。

这赞誉,来之不易,却又实至名归。在这条风雨双安路上,威海一步一个脚印,打造了从农田到餐桌的全链条、全环节的安全防火墙。

在文登区宋村镇的一处蔬菜生产基地内,一株株菜苗从土壤中探出了头。从播种、施肥、采收到运输、入市,它们成长的每一步都备受关注。

打造“双安”城市,我市坚持从田间地头抓起,大力治地治水,严格控肥、控药、控添加剂,农产品产地环境得到净化,污染物进入农田的链条被切断,生产环境安全关被牢牢把控。

▲巧用农产品拼图

“追溯”技术的应用,让食品从田间地头开始,便呈现在监控眼之下。

市民丛宁宁从超市买到蔬菜水果后,总会习惯性地拿出手机扫一扫价格标签上的二维码,蔬菜水果从田间操作、施肥到采摘、包装、检测等“前世今生”的所有信息便 会一目了然。

如今,这样的追溯系统已在茶叶、水果、蔬菜等行业得到广泛应用。农产品从播种到施肥、打药、灌溉、采收、农残检测等每个环节都被详细记录,最终形成可追溯的二维码。

“政府+公司+基地+标准+品牌+市场”六位一体的管理模式,通过建设标准化生产基地、生态化养殖基地,让农产品生产更加规范、标准。

52岁的荣成华峰果品专业合作社理事长岳建东至今记得,小时候家里种了几亩苹果园,放学后自己经常帮父亲给果树打药。而如今,深翻改土、增施有机肥、生草覆草、沼液应用这样的先进技术广泛应用于华峰果品3000亩的苹果基地上。

“农药施用量节省70%,化肥施用量节省80%以上,施肥、施药效益提高90%以上”,这不是土地的“神话”,是华峰果品新理念、新模式、新技术结出的硕果。

这既是科技的力量,更是模式的胜利。

2016年12月,威海市被农业部认定为国家农产品质量安全市,位列全国4个创建地级市之首。

全市蔬菜水果、畜禽产品和海产品等食用农产品监督抽检合格率始终保持在98.8%以上,处于全省领先水平,有力地保障了农产品质量安全。

“基地+超市”的农超对接,使安全放心的农产品进入国内销售网络、摆上群众餐桌,实现了农民与市民、基地与超市的共赢。

▲葡萄园里忙采摘

家家悦集团是我市放心肉菜示范超市的代表。在市区,人们走10分钟就能找到一处家家悦超市,这里销售的食品农产品,都是通过源头直采、标准前移、统一配送、全程监控、整体追溯的模式而来,从而确保食品质量安全可靠。

目前全市基地直供比例达到85%,基本覆盖全区域、各品类。

小食品、小摊贩、小餐饮、小作坊点多量大,向来是食品安全的高风险点,也是执法监管的难点。在“双城联创”过程中,我市创新发力,开展规范化治理,通过实行生产园区化、经营正规化、改造透明化、规范标准化,变扰民为便民,变难点为亮点。

曾经,临港区打铁村的“杨家豆腐”作坊常被举报。然而,自从搬进了打铁豆腐工坊之后,小作坊摇身变为园区内的专业工坊,统一的“打铁豆腐”品牌成了远近闻名的明星产品。

无论何时走进打铁豆腐工坊,加工间里总是宽敞明亮,工人们身穿统一制服,戴着防尘帽、口罩和手套,娴熟地进行豆制品加工……这一场景直观地展现出我市“品牌作坊”的食品安全管理成效。

以打铁豆腐工坊为品牌样本,我市建设食品小作坊集中园区4处,豆制品集中加工率达到85%。打铁豆腐工坊建设及运营模式还被提交申报国家标准。

在豆制品加工园区的经验基础上,我市积极探索建设小油坊、小粉坊、豆芽、干制海产品等集中加工园区,逐步改变小作坊式的食品加工模式,让百姓都能吃上放心食 品。

3年来,我市引导小摊贩向聚集区集中,实行定点编号、入市经营、备案管理,全市共设置早夜市及疏导点38个,设立规范摊位2000多个。

小餐饮加工间脏乱差是影响食品安全的重要因素。通过改灶、改柜、改盆、改顶、改槽和安装玻璃隔断,全市85%以上的小餐饮店实施透明化改造;7600家餐饮单位全部纳入食品安全量化分级等级评定。

小食品店规范标准化也已在威海全面实施,实现经营有资质、安全有承诺、管理有制度、单据有留存、制售有公示。

把龙头企业的规模优势、经营优势、品牌优势转,化为食品农产品质量安全优势,转化为企业核心竞争力,产业发展和食品安全实现双提升。

临近中午,环翠国际中学的食堂后厨飘出阵阵菜香,掌勺大师傅从锅里捞出刚刚油炸的蔬菜饼和牛肉饼,金灿灿甚是诱人。这些泰祥集团出口国外的同线同标同质食品,已成为了学生们午餐中的一道常见菜。

我市在全国范围内率先倡导“同线同标同质”,以泰祥集团等骨干企业为引领,坚持国内国外两个市场一个标准,鼓励企业对照发达国家和地区的食品安全标准找出差距,执行更严格的生产标准。

3年来,全市共有45家食品生产企业的82个产品按照国际先进标准进行生产,占规模以上食品生产企业的56%。

我市充分发挥大型食品企业的优势,在大型企业食堂和学校食堂采用统一采购、定点加工、集中配送的用餐模式,全市30万中小学生从中受益……

豆腐作坊变园区;后厨管理有标准;出口国外的优质食品成了老百姓餐桌上的常见菜;“菜篮子”拎得越来越舒心……威海经验硕果累累,市民们从越来越多这样的吃喝“小事儿”,感受到温暖和幸福。

“用最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,确保广大人民群众‘舌尖上的安全’。”威海,用实际行动让四个“最”铿锵有力,一个“确保”掷地有声。

全民共建——“食安威海”成为全民自觉行动

食品行业是良心产业、道德产业。食品安全不仅靠管,更要靠育。

近年来,我市大力倡导“尚德、诚信、守法”的食安文化,让安全生产、诚信经营、健康消费的理念内化于心、外化于行,人人有责、人人参与、人人受益的社会共治格局基本形成。

控制食品安全舆情风险,必须让百姓主动发声、部门回应关切。

▲制作精美的胶东面食

市场上的腐竹含不含吊白块,大米是否重金属超标,火锅调味料有无罂粟碱、吗啡等违法添加剂?

百姓点问题,部门来解答!如今,“你点我检”已经成为威海家喻户晓的品牌活动,部门对消费者认为安全风险高的食品组织开展抽检,并及时在网站专栏和有关媒体上公布结果,回应百姓关切。

食品安全为人民,也必须依靠人民。我市搭建“人民群众说话管用”的线上线下交流平台,通过开展“问计千万家”“食安随手拍”“食品安全我参与我负责”等活动,问需、问计于民。

3年来,一场由政府、部门、企业、协会、媒体、消费者全面参与的食安会战席卷全城。

在校园,“小手拉大手”,中小学生人手一份食品安全知识手册;在社区,“食品安全问计千万家”,广泛征求群众意见建议;在农村,部门包村、干部包户全覆盖,食品安全知识传进千家万户、田间地头;在企业,组建道德讲师团走进企业巡回宣讲,倡树文明诚信的企业文化……通过广泛宣传,食品安全意识深入人心,形成人人关注、人人参与食品安全管理的浓厚氛围。

为畅通社会监督渠道,市级及各区市均设立“12331”投诉举报中心,24小时接听电话,并明确受理、办理程序。2015至2016年,共受理食品类投诉举报5061件,办结率、回复率100%,投诉率为零。

无信不立,于个人,于企业,于城市,都是如此。

2011年6月17日,泰祥集团一批出口日本的食品因国外检测指标与国内检测标准差异而被退回。虽然在国内销售没有任何问题,但泰祥集团依然以壮士断腕的勇气,将这批货值1000多万元的产品全部深埋销毁。

公司将销毁现场拍摄成视频录像,每年都要在员工例行培训大会上播放,围绕质量开展演讲、技术比赛等活动,让广大员工把“诚实守信”牢牢地印到了脑海里,把“做安全食品”深深地刻进骨子里。

企业诚信文化软实力,打造食品安全硬基础。我市专门制定《食品安全信用监督管理办法》等一系列制度性文件,积极构筑企业诚信文化体系,组建威海市食品安全诚 信联盟,全面建立四级信用分级体系,引导企业自觉履行主体责任,把安全和诚信转化为效益价值,让“重诺守信”成为企业的文化自觉。

从问题倒逼、被动应付,到主动应对、积极作为,从农产品的县域试点到食品农产品全域共管,从出口农产品区域化管理到食安农安“双城联创”……威海以人民群众的福祉为第一追求,以人民群众的安康为第一责任,实现了安全监管持续加强、食品质量持续改善、人民群众持续受益。

评价一个城市的发展,不仅要看经济总量、发展速度,更要看在多大程度上让广大人民群众及时充分地享受改革发展成果。这其中,食品安全是最基本的考量。

幸运的是

三十而立的威海通过了这一大考

在顺民意、惠民生的答卷上书写了温情的诗篇